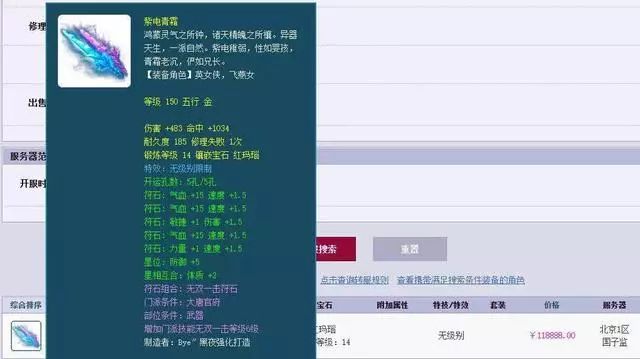

伴着无数玩家的欢笑与挫败,手机游戏逐渐从“掌中玩具”化身为全球文化现象。作为Wendy Turner,一名深耕行业十五年的手机游戏产品经理,我乐于探索这背后鲜有人知的蜕变与跌宕。不是所有“爆款”都能永久存活,手机游戏史本身,就是一场冒险与颠覆。 说起“手机游戏史”,大多数人脑海中会蹦出色彩斑斓的APP图标,但在上世纪90年代末,移动娱乐更像是极简主义的实验场。1997年,诺基亚把《贪吃蛇》预装进其6110机型,不仅点燃了“低门槛”游戏的火苗,更在短短三年内,覆盖了全球3.5亿台设备。很多业内人士喜欢调侃,技术制约有限,却让“贪吃蛇”成为第一个真正意义上的“全民手机游戏”。 在往后的几年,手机硬件的进步像是螺旋加速器。2002年《贪吃蛇II》上线,彩屏机型问世,玩家拥有了“方向键”的豪华体验,以及更鲜明的色彩表现——这在当时已是非凡的产出。 2007年,第一代iPhone发布,App Store三年后上线。对于开发者和玩家来说,这不只是一场产品更迭,更像是一扇通往新世界的大门。作为曾经亲自参与早期iOS应用开发的人,我见证了“Tap Tap Revenge”在2008年斩获2000万次下载的疯狂。彼时,手机游戏第一次实现了“正版分发+数据变现”的闭环。 2025年的全球移动游戏市场规模预计突破970亿美元(Newzoo 2025最新报告),比PC端还高出将近40%。这几乎是一场行业的洗牌盛宴。从“愤怒的小鸟”到“王者荣耀”“原神”,每一次技术或者商业模式的革新,都让我们感受到命运齿轮的急速转动。即便市场趋于成熟,每年都有超过6万款新手游在全球上线。对于从业者而言,“爆品”不再神秘,却也更加难以复制。 聊到“手机游戏史”,无法避开的,是商业模式的蜕变。我在公司内部见过太多激烈争论——是坚持一次性下载付费,还是转向内购和广告?数据不会撒谎:2024年,全球移动游戏市场77%的收入来自应用内购(App Annie),而免费下载+内购成为近十年来的主流。95%的游戏下载都是零付费门槛。 但这样真的“全员受益”吗?玩家“渴望公平”,开发者“渴望盈利”,平台“渴望流量”,三者错位的欲望让行业变得复杂。2025年,仅中国用户在手游内购上的年均支出达到345元(CNNIC数据),而“消费疲劳”却是行业逐渐面对的新难题。作为一名产品经理,我深知:一味追逐收益,很容易摧毁玩家黏性;只有在体验和价值之间斡旋,游戏才能走得更远。 手机游戏不仅是娱乐工具,它逐渐成为全球文化交流的新载体。有些游戏像“纪念碑谷”,用极简美学突破国界;有些像“王者荣耀”和“PUBG Mobile”,则在国际电竞舞台讲述属于年轻一代的共同话题。 2025年4月,全球手游DAU前十的产品中,有三款由中国团队主导开发(Sensor Tower数据)。这背后,是文化输出力和技术创新力双轮驱动。曾有同行在内部复盘时坦言,留住用户的不只是玩法,更是IP与社区的共情营造——从“二次元”到“本地化方言配音”,游戏逐步成为一种新型“文化标签”。 以2025年视角来看,AI与云游戏正成为行业最热议的方向。AI让关卡设计、NPC智能互动更加鲜活多变,减少了传统“肝”游戏的劳动感,而云游戏则让“高画质大作”不再受限于硬件。数据显示,2025年,全球有近1.3亿玩家体验过云游戏相关产品(Statista数据)。 对行业从业者来说,AI和云技术的融合是一把“双刃剑”。一方面,可以极大地提升内容生产效率和游戏体验的多样性,另一方面,数据安全、版权保护以及运营稳定性等难题也随之而来。我的团队目前正尝试用AI赋能剧情生成,希望未来能让玩家真正“写”自己的故事。 回顾整个手机游戏史,从功能机到智能机,从内购到AI,从像素点到全息投影,游戏产业的每一次变化,都与我们的选择息息相关。2025年,全球移动游戏从业人数已突破93万,游戏玩家则达到37亿人之多(IDC & Newzoo)。这不仅仅是数据,更是一份与这个时代共跳动的脉搏。 如果你也曾沉迷过一局对战、为角色氪过金,或者因游戏社交结识全球朋友,那么你和我,都在手机游戏史的篇章里,留下了无可替代的痕迹。无论未来科技如何变幻,手游始终是一场关于快乐、连接与创造的旅程。穿梭时光的像素指尖,见证着无数人的聚散、成长和幻想破灭后的再起。 手机游戏史远不只是一条冰冷的发展年表,更像是万千真实用户共同书写的温热编年。或许,下一个改变一切的节点,就在你我的指尖间悄然到来。