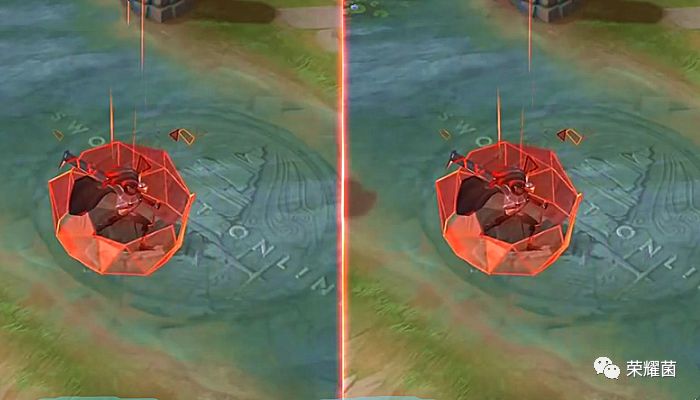

作为一名热爱探寻数字娱乐进化史的玩家观察家——卡莱德·春树,在无数手机屏幕前见证过电子休闲风潮的起落。我发现,很多朋友常常困惑:“手机游戏发展历史究竟经历了哪些关键转折?对我们玩家到底意味着什么?”我就准备用8个重要转折点,带你一起看清楚这段充满激情与变革的旅途,同时探寻玩家真正获得的快乐与遗憾。 你还记得初代诺基亚上的“贪吃蛇”吗?这种极其简陋的小游戏,却成了整个手机游戏发展历史的起点。2000年代初期,按键手机承载了像素图形的全部梦想。那个年代,游戏容量往往只有几百KB,玩法简单到极致,却因其随时可玩、无需联网,成为无数公交地铁里的回忆。 尽管那时画面不精致、操作极其有限,玩家却第一次体会到了“手机上也能玩游戏”的新鲜乐趣。这一点,很多新玩家可能很难想象:如今《原神》能在掌心里运行,正是从这些像素小游戏一步步演化的成果。 2007年,iPhone横空出世,再加上2008年App Store上线,手机游戏世界彻底改写。小游戏厂商和个人开发者一夜之间获得了与巨头同场竞技的机会。还记得《愤怒的小鸟》吗?2010年底,这款游戏上线三个月,全球下载量超过5000万次。 这是手机游戏发展历史中最激动人心的转折——游戏从“预装”变成了“随心下载”,类型百花齐放。触屏操作革新了交互方式,也让更多休闲玩家融入其中。数据显示,到2025年,全球App Store和Google Play的手游收入将超过1800亿美元。 曾经,玩家需要花几十元“买断”一个游戏。而2012年以后,“免费游戏+内购”迅速成为潮流。像《部落冲突》《王者荣耀》这类巨头,让玩家“零门槛畅玩”,但通过皮肤、道具、赛季通行证实现高额营收。2025年的Sensor Tower报告指出,中国手游市场内购用户的ARPU(每用户平均收入)接近22美元,远超2015年。 很多玩家为此纠结:以前几十元买断,现在免费却容易氪金,到底是好是坏?其实,免费内购极大降低了游戏体验门槛,但也让消费变得碎片化、甚至潜在劝诱成瘾。这是发展带来的新快乐,也是新烦恼。 当微信、QQ等社交平台和手游绑定,游戏语言也在悄然改变。你会发现,“组队开黑”“好友PK”“语音连麦”已经成了标配。像《和平精英》《王者荣耀》这样的热门手游,2025年同时在线人数峰值能突破1亿。这种“拉朋友一起玩”的乐趣,让游戏成为现实社交的延伸。 我观察到,越来越多的线下聚会,是从“今晚一起上分!”开始的。手机游戏发展历史中,社交属性的觉醒,把孤独消磨变成了群体狂欢。 2025年,云计算和5G网络让“云游戏”逐渐落地。你不再需要买高配手机,只需一根网线,就能流畅玩转《最终幻想》《使命召唤》等主机级大作。行业巨头华为、腾讯、网易等都在加码云游戏平台布局。2025年中国云手游用户已突破7000万,市场规模接近90亿元。 这意味着设备差距被抹平,更多玩家有机会接触高质量大作,手机游戏发展历史迎来了“人人皆可高玩”的新阶段。 近三年来,手机硬件飞速升级,GPU性能提升400%以上,RAM普遍8GB起步,3A大作也能流畅运行。2025年版《原神》《绝区零》在移动端的画面表现,几乎可媲美PS4时代。很多玩家甚至开始逆向,把手机当做主机,投屏、连接手柄、体验大屏乐趣。 品质升级带来了玩家门槛的无形提升——高配手机售价高达5000元以上,也让一些玩家感受到“设备焦虑”。但不可否认,硬核手游正成为新一代玩家的主流选择。 2025年的手游市场,精品和快餐并存。你可以在TapTap、B站等平台,找到年度口碑神作《元梦之星》《光遇》,它们凭借深度玩法和美学氛围口碑爆棚。但同样也有大量粗制滥造的快餐游戏,靠广告、诱导消费吸引眼球。 这种现象让玩家体验分化——有信仰的大作让核心玩家为情怀买单,但“内卷”让一些厂商放弃创新,疯狂堆砌商业套路。玩家也分为“深度沉浸派”和“随便刷一刷派”,各取所需,却难以兼得。 中国厂商逐渐成为全球手游的领头羊。2025年数据显示,全球TOP10下载量手游中,国产游戏占据6席。像《原神》《和平精英》《未定事件簿》,它们不仅在国内火爆,也征服了日韩、欧美等地的玩家。 更重要的是,手机游戏发展历史已成为全球文化交流的新纽带。不同国家、年龄、性别的玩家,在虚拟世界里共创快乐、共同吐槽、甚至因游戏结缘现实。我常看到国外论坛上,玩家用略带生涩的中文喊“上车”,感受到一种跨越时空的亲切感。 一路看下来,手机游戏发展历史不仅仅是技术和商业的升级,更是人与人情感连接、生活方式变迁的缩影。从一个人的小扫雷,到亿万玩家的狂欢盛宴,手机游戏也许总有争议、有遗憾,但它教会我们用指尖找乐、用游戏认朋友、用手机丈量世界。 如果你正纠结手机游戏是不是值得投入时间和金钱,也许答案就在这些转折里——有快乐、有遗憾,也有不断进步的希望。希望卡莱德·春树的这份梳理,能让你带着新的角度,去发现属于自己的下一款“心头好”。