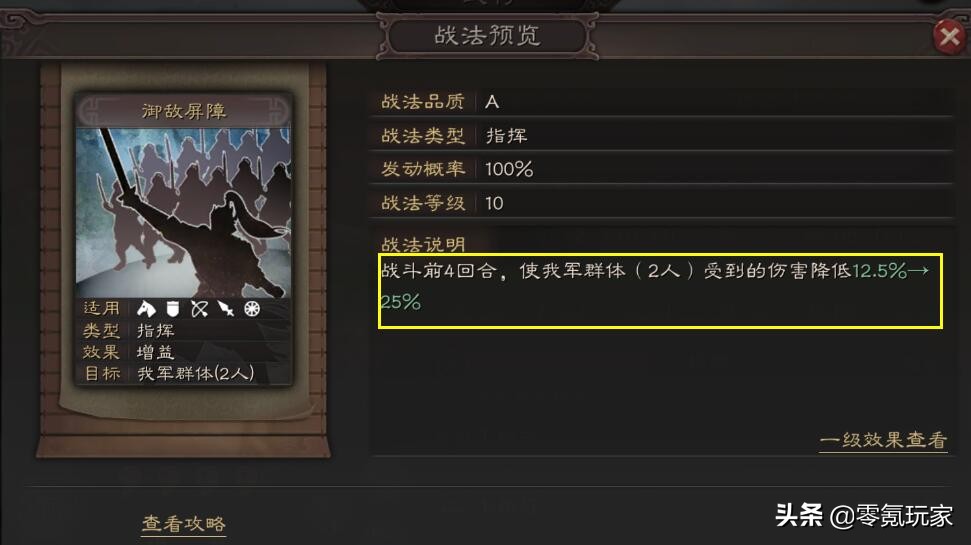

“如何评价手机游戏”这个问题,常常会在我的案头出现。作为一名深度参与移动游戏项目评测和策划的行业老兵,我叫方谨言,与其在自媒体上围观玩家们的口水仗,我更喜欢把自己踩过的坑、遇到的案例和最新的行业数据一起摊到桌面上,和大家坦诚交流。我知道,许多读者带着迷茫、甚至焦虑地查找这类内容——不是单纯想被种草或者踩雷,而是真正在某一款或者一类手机游戏中反复徘徊,期望找到理智的评价标准和实际的参考答案。今天我们就一起卸下“好玩/不好玩”的二元滤镜,站在2025年的行业数据与玩家真实反馈之上,正面解构“如何评价手机游戏”的标准。 每个人打开手机游戏的理由各异,有人追逐快感,有人沉迷社交,有人则把它视为某种精神乌托邦。这些年我见证了手游从碎片时间的轻娱乐,逐步进化成能够承载情感和社交关系的复杂生态。2025年,全球移动游戏市场已突破1400亿美元,国内App Store游戏类榜单Top10的入选门槛是月活用户突破800万。这不是冷冰冰的数据,而是每一位玩家背后真实的需求在驱动行业进化。 评价一款手机游戏,我看重它是否能在快速立意之后,提供长久的情感牵引。以《光遇》为例,虽然玩法极其克制,社交和美术氛围却为用户打造了一种“群体温暖”的精神体验。你会发现,2025年热门手游的高留存率往往和玩家间的情感联结成正比。简单、直接的快乐固然重要——但能不能留下来,实际上取决于它给予你的情感共振。 聊到评价标准,绕不开“付费”二字。现在全球范围内68%的手机游戏采用“免费+内购”模式。表面看,这似乎是对玩家的极大“善意”,但幕后有一套成熟的付费心理学逻辑。以2025年中国手游市场为例,超过50%的头部收入都来自不到5%的所谓“氪金大户”。如果你对充值系统和广告植入极为敏感,评价一款手机游戏时,务必关注其变现设计是否伤害了体验本身。 最经典的案例莫过于“体力限制+加速礼包”双剑合璧。像2025年新上线的《星辰猎游》,初始体验友善,但越来越多的内容被锁在付费通道,让平民玩家产生挫败感。手机游戏的优秀与否,很多时候不是看它“免费”做得多漂亮,而是看它如何平衡免费玩家与付费玩家的体验鸿沟。能否让绝大多数人“不氪金也能开心玩”,是我评价时必看的硬指标。 许多朋友会单独拆解操作手感、画面表现和创新性。其实在2025年,这三者的融合才是标准。我偏爱那种能在操作、画面和玩法上形成“正回馈”的设计,比如《原神》2025年新版本,手感微调让飞行、战斗的爽快度大幅提升,美术团队持续上新换景,玩法创新紧贴玩家社区热议——三者的协同作用让游戏在老玩家中依然保持活力。 有意思的是,2025年玩家的“创新耐受度”变得更高,他们更倾向于接受有厚度、持续内容更新的游戏,而不再一味追求爆款新品。评价手机游戏时,我会关注这个游戏的“自我进化”能力——它不是一锤子买卖,每一次更新是否真能响应玩家诉求,提升核心体验? 你有没有发现,社区氛围和开发者回应,悄然决定了很多游戏的口碑命运?2025年数据显示,那些有高频互动、开发团队“活跃于人群”中的游戏,日活留存率高出同类产品17%。以《逆水寒手游》为例,去年因开发团队快速回应平衡问题,在玩家社区获得极高信任感。这种信任建立需要持久的用心,而不是一次性事件。 我特别看重开发者是否真正把玩家当作用户而非“数字”。社区如果能形成健康、互助、甚至能“折叠世界观”的二创氛围,这款游戏的生命力往往出奇地长。反之,哪怕游戏本体再完美,一旦官方摆出高高在上的姿态,最终都会被用户抛弃。游戏终归是人与人的共鸣,开发者的人情味和责任心,是我评价的重要加分项。 说到底,“如何评价手机游戏”不是用条条框框圈死的事。每个人的偏好、时间与情感不同,选择不可避免地带上浓重个人色彩。2025年某权威榜单调查显示,77%的玩家第一评价标准为“是否好玩”,其次才考虑社交、付费和更新频率等元素。这也告诉我们:不要被行业KOL或评分榜牵着鼻子走,结合自己的实际体验更重要。 在我眼里,理性和感性本不对立。评价一款手机游戏时,用数据做地基,情感做桥梁,两者相互补充,既有冷静的数据分析,也需要热烈的个人体验。 如果你再问“如何评价手机游戏”,我希望你不会被铺天盖地的评分、榜单或者舆论所裹挟。站在真实体验和最新数据的交汇口,把喜欢与不喜欢说出来,把理由说下去。行业在进化,用户也在进化。每一份用心的评价,都是推动这个行业前行的微小力量。 我是方谨言。行业的背后,是无数像你我一样对游戏世界心怀热爱的灵魂。希望这些拆解和倾诉,能让你在下次下载前,拥有多一点笃定,也多一点温柔。